歯を残したい方へ

もう歯周病に悩まされないために

外科処置に頼らない

最新の光殺菌治療

「ブルーラジカル」

- 「最近、硬い食べ物を噛むのが少し大変になってきた気がする…」

- 「歯を磨くと、いつも洗面台に血がにじんで赤くなってしまう」

- 「家族にさりげなく口臭を指摘されて、ショックを受けた」

- 「鏡を見るたびに歯ぐきが下がり、歯が長くなったように見えてしまう…」

今もし、同じようなお悩みを少しでも抱えていらっしゃるなら、解決につながる方法があります。ほんのわずかで結構ですので、お時間をいただければ幸いです。その不安やお困りごとは、決してあなただけのものではありません。

「もう間に合わないのでは」「年齢のせいだから仕方ない」と思う必要はまったくございません。どうか安心してご相談ください。

日本の成人の約8割が発症、あるいはその予備群とされるのが歯周病です。自覚できる痛みや腫れがほとんどないまま進行し、気がついたときには大切な歯を支える骨が大きく失われてしまう──そんな厄介で深刻な病気といえます。

これまで重度の歯周病に対する治療は、歯ぐきを切開する外科的手術が中心でした。確立された有効な方法である一方で、「痛みが怖い」「術後の腫れや日常生活への支障が心配」といった理由から治療をためらう方が少なくありませんでした。

私たち歯科医療に携わる者は、「歯を残したいが手術は避けたい」という患者様の切実な願いにどう応えるべきかを常に模索してきました。そうした思いに応える新しい選択肢としてご紹介できるのが、厚生労働省に承認された技術を応用した「切開を伴わない歯周病治療」――ブルーラジカルです。

ブルーラジカルがなぜ新しい希望となり得るのか。その理由を科学的根拠と臨床現場での経験を踏まえて分かりやすく解説いたします。この情報が、患者様のこれからの健康と笑顔を守るための大切な手がかりとなることを願っています。

外科処置に頼らない

光殺菌治療技術

「ブルーラジカル」

歯周病治療における新しい選択肢

「基本的な治療では改善が難しい、でも外科手術には抵抗がある」――そんな患者様の切実な思いに応えるために生まれたのが、光殺菌治療「ブルーラジカル」です。

この治療法は従来の歯周外科手術に代わる“切開を伴わない方法”として、日本の厚生労働省に承認されています。臨床データと治験結果に裏づけられた、信頼性の高い科学的治療法です。

ブルーラジカルのすごさとは?

細菌バリアを内部から崩す革新的な除菌メカニズム

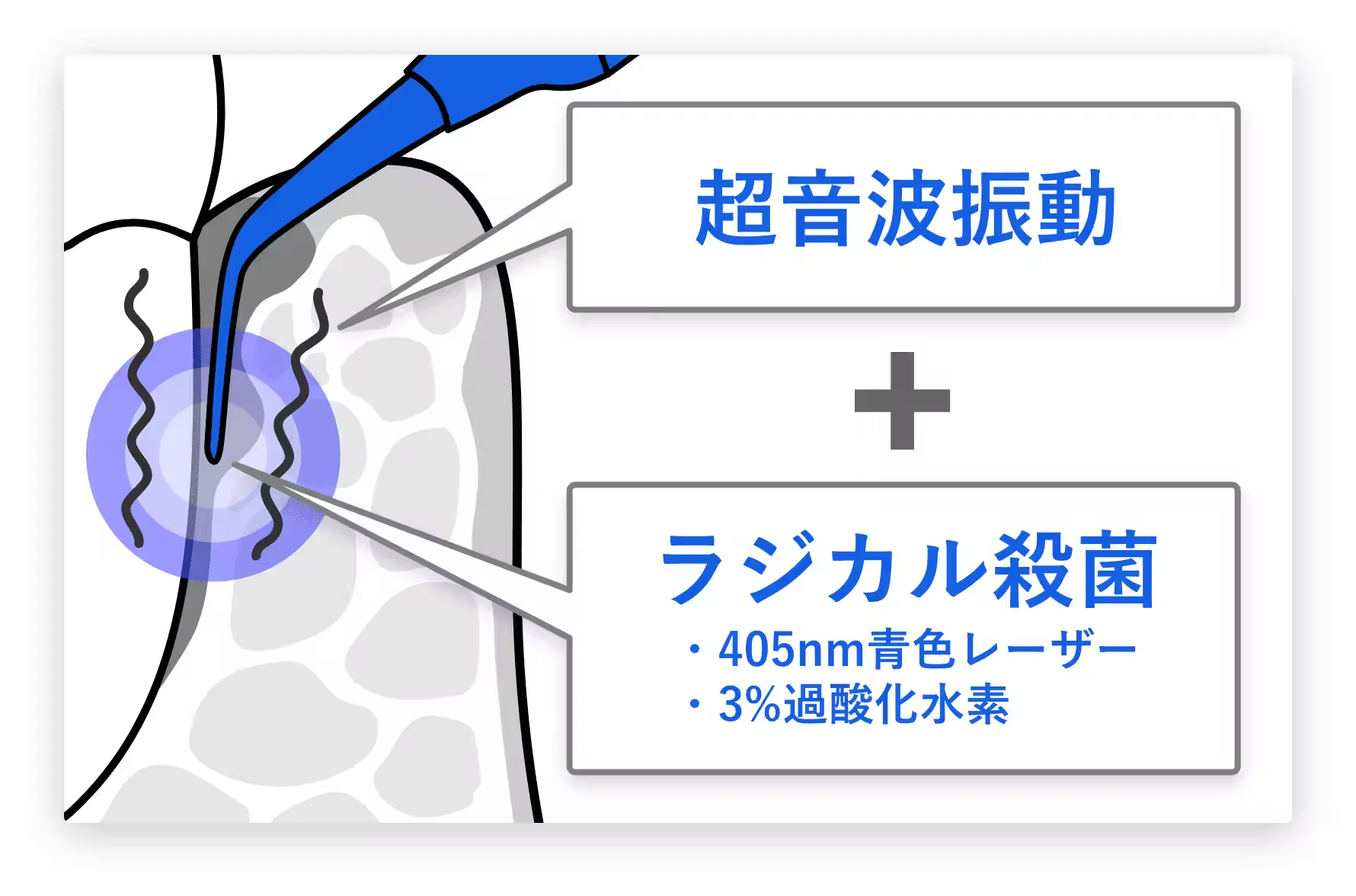

その大きな特徴は、単一の技術に頼らず「光」「薬剤」「超音波」を最適な順序とタイミングで組み合わせることで生まれる高度な相乗効果にあります。

従来のクリーニングがバイオフィルムの外層を表面的に削り取る作業であるのに対し、ブルーラジカルは内部にまで作用して細菌を失活させ、効果的に取り除くことが可能です。

光感受性ジェルがバイオフィルム内部へ到達

歯周ポケットにはじめに注入するのは、光に反応する「光感受性ジェル(医薬品:過酸化水素)」です。

このジェルは分子が小さいため、歯周病菌が形成する強固なバイオフィルムの内部へと容易に入り込みます。外側からでは届きにくい領域まで行き渡り、内部で作用できる点が大きな特長です。

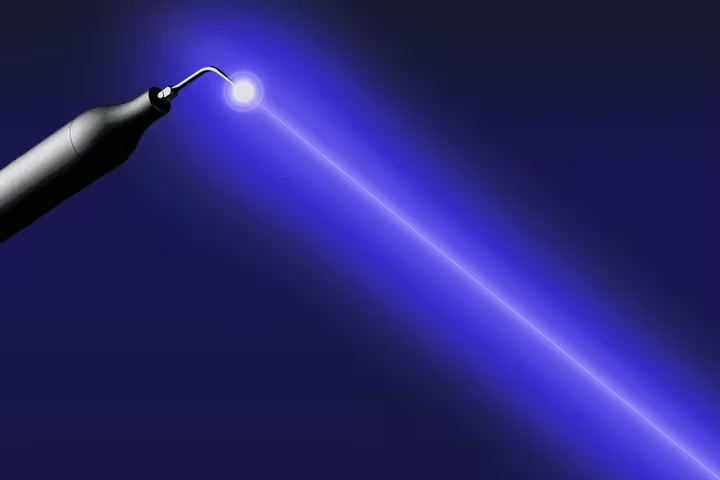

内部へ作用:特殊なレーザー光が細菌にだけ反応

まず、このジェルにのみ反応する特殊な波長の光(レーザー)を歯周ポケット内に照射します。

この光は熱を伴わず、周囲の組織を傷つけることはありません。

光がジェルに当たると瞬時に化学反応が起こり、殺菌作用をもつ「活性酸素」が多量に発生します。

この活性酸素がバイオフィルムの内部に作用し、歯周病菌を細胞レベルで不活化していきます。

健康な歯ぐきへの影響を最小限に抑えつつ、細菌だけを的確に除去できる、精密性の高い治療アプローチです。

クリーニング:超音波の力で汚れや歯石を細かくし取り除く

特殊な超音波振動により、破壊されたバイオフィルムの残渣や死んだ細菌、さらには細菌の温床となっていた歯石を細かく砕き、同時に洗浄して取り除きます。

この超音波は硬い歯石に強く作用する一方で、柔らかい歯肉には負担をかけにくい特性を持っています。そのため組織を傷つけることなく、歯根の表面を清潔で滑らかな状態へと整えることが可能です。

結果として、治療後に歯肉が再び歯に密着しやすい理想的な環境がつくられます。

患者様に選ばれるポイント

ブルーラジカル治療の特長

外科処置に不安を感じる方へ

この治療法は歯ぐきを切ったり縫ったりする必要がなく、いわゆる「非外科的アプローチ」です。手術に強い抵抗がある方や、全身疾患などで外科治療が難しい方にも安心して検討いただけます。

痛みに配慮した治療

施術は必ず局所麻酔を十分に効かせてから行いますので、処置中に強い痛みを感じることはほとんどありません。落ち着いた気持ちで安心して治療を受けていただけます。

術後の知覚過敏予防

外科処置後によく見られる歯肉退縮が少ないため、治療後に知覚過敏が起こりにくい点も特徴の一つです。

対応できる範囲

これまで器具が届きにくく、感染源が残存しやすかった深い歯周ポケットの奥まで、殺菌と洗浄を行き渡らせることができます。

歯周病の進行を防ぐ

歯周病の原因となるバイオフィルムを住処ごと除去することで、症状の進行を抑制します。

歯ぐきの溝を健康な状態に戻す

治療が成功すると歯ぐきの溝が浅くなり、ご自宅での歯磨きでも汚れを落としやすくなります。その結果、清潔で健康的なお口の状態を維持しやすくなります。

二人三脚でつくる、治療の成果

ブルーラジカルを検討されている方に、必ずお伝えしたいことがあります。

大事なポイント:初診当日にはすぐ行えない治療です

「できるだけ早く治療してほしい」というお気持ちはよく理解できます。けれども、十分な効果を得るためには適切な準備と段階を踏むことが欠かせません。

ブルーラジカルは私たちだけで完結するものではなく、患者様と医院が信頼関係を築きながら、共に目標へ進めていく共同のプロセスなのです。

STEP 1:現状を正確に評価するところから

初回カウンセリングと精密検査

初回は、担当スタッフが患者様のお口の状態を詳細に確認します。口腔内診査に加え、レントゲンや歯周組織検査などの結果を画面で共有しながら、歯周病の進行度や背景要因を客観データに基づいて順序立ててご説明します。

そのうえで、ブルーラジカルの仕組みと期待できる効果だけでなく、留意点・限界・適応にならないケースや他の選択肢についても率直にお伝えし、患者様が納得して選べるよう一緒に治療計画を立案します。

STEP 2:治療成果を高めるための事前準備

徹底したセルフケアの習得

ここでの取り組みが、治療がうまくいくかどうかを大きく左右する一番大切な段階です。

必須条件

ブルーラジカル治療へ進むためには、当院ではプラークコントロールレコード(PCR)を30%未満に抑えることを基準としています。PCRとは、染め出し液を用いて歯の表面に付着したプラークを赤く可視化し、その付着割合を全体の歯面積に対して数値化したものです。

なぜここまでセルフケアが重要なのか?

それには明確で科学的な根拠があります。プラークは治癒を妨げる“障害物”のような存在です。

ブルーラジカルで歯周ポケットの奥を徹底的に清掃しても、歯と歯ぐきの境目にプラークが残っていれば、そこから発生する毒素が歯ぐきの細胞が歯面に再び付着しようとする過程を妨害してしまいます。

これが、私たちが「治りが不十分な状態」と呼ぶものです。その結果、どれほど優れた治療法でも十分な効果を引き出せなくなってしまいます。

このルールは、患者様を厳しく選別するためのものでは決してありません。大切な時間や費用を無駄にせず、治療を成功へと導くための“欠かせない準備段階”なのです。

「自分にできるだろうか…」と不安に思われる必要はありません。経験豊富な歯科衛生士が専属のパートナーとして伴走し、プロの機械的歯面清掃(PMTC)や、一人ひとりの歯並びや生活習慣に合わせたブラッシング指導(TBI)を行います。目標であるPCR30%以下を達成できるよう、何度でも粘り強くサポートいたします。

STEP 3:施術当日を迎えて

準備の成果を活かす瞬間

セルフケアを重ね、PCRを30%未満にコントロールできたら、いよいよ施術の日です。局所麻酔を十分に効かせ、痛みがないことを確認したうえで治療を進めますので、不安なく臨んでいただけます。

この日は、これまで取り組んできた準備の成果が形となる大切なタイミングです。

STEP 4:ここからが本番!「治療後12週間の大切な期間」

ブルーラジカルの治療は、レーザーを当てたら完了というわけではありません。真の治癒プロセスは、その直後から始まります。治療後の約12週間(およそ3か月)は、清掃された歯根の表面に歯ぐきが再び安定して付着していくための、とても重要な時期です。

この期間の回復を支えるために、治療後3か月間は原則として1か月ごとに来院いただき、口腔内の状態やプラークコントロールが保たれているかを確認します。

そして何より、この3か月間、PCR30%以下を継続して維持すること。これこそが治療効果を確実にし、長期的に安定した口腔環境を築くために欠かせないお約束です。

セルフケアで注意したいポイント

治療のあいだ、患者様にとって最も意識していただきたいのは「歯と歯ぐきの境目」です。

この部分こそが歯周ポケットへ細菌や汚れが入り込む入り口となります。

そこで習得したブラッシング技術を用い、毎日丁寧にこの境目を清潔に保つことが大切です。

この習慣こそが、歯周病の進行や再発を防ぎ、健康を守る大きな盾となります。

ブルーラジカルQ&A

患者様の「知りたい」に丁寧にお応えします

ここでは患者様から寄せられるご質問に対し、率直かつ分かりやすい形でお答えしていきます。

費用はどのくらいかかりますか?なぜ保険が適用されないのですか?

費用についてお伝えする前に、日本の医療保険制度について触れておきたいと思います。

日本の保険診療は「病気の治療を誰もが平等に、低額で受けられる」ことを目的とした優れた制度です。

ただしその公平性を守るために、使用できる薬剤や機器、診療にかけられる時間などには細かな制約があります。

ブルーラジカル治療は、厚生労働省に認可された機器と特殊な薬剤(過酸化水素)を使用し、歯科医師・歯科衛生士が十分な時間を確保して精密に行う必要があります。そのため、残念ながら現行の保険診療の枠組みには含まれません。

私たちは「制度の範囲内で可能な治療」にとどまるのではなく、「患者様の歯と健康にとって最適な、科学的根拠に基づいた治療」を提供したいという考えから、ブルーラジカルを自費診療としてご案内しています。

費用について

| 前歯 | 1歯あたり ¥16,500(税込) |

|---|---|

| 小臼歯 | 1歯あたり ¥22,000(税込) |

| 大臼歯 | 1歯あたり ¥27,500(税込) |

お支払いは治療を行った当日に、その日に処置をした歯の本数に応じてお願いしております。

現金のほか、各種クレジットカードや月々のご負担を軽減できるデンタルローンにも対応しておりますので、安心してご相談ください。

自費診療と聞くと費用面で大きな負担に感じられるかもしれません。

しかし、これは一時的な支出にとどまるものではなく、将来的に歯を失って高額なインプラントや入れ歯が必要になること、あるいは歯周病が原因で全身の健康に影響が及ぶことを防ぐための手段でもあります。

治療によりご自身の歯を長く守り、人生の質を高めるための“先行投資”と考えていただければ幸いです。

ブルーラジカルで歯周病は完全に治せますか?失った骨は回復しますか?

いいえ。この点はとても大切ですので、正直にお伝えいたします。

ブルーラジカルは歯周病の進行を抑え、状態を大きく改善するための有効な「治療法」です。しかし、一度発症した歯周病をゼロにしてしまう、いわゆる「完全治癒」を目的とするものではありません。歯周病は高血圧や糖尿病と同様に、生涯にわたり管理(コントロール)が必要となる慢性的な病気です。

また、一度吸収されてしまった骨や歯ぐきの組織を再生させ、もとの形に戻す働きはありません。そのため、すでに歯がぐらついている場合に、ブルーラジカルによって骨が新たに作られ歯が強固に固定されるわけではありません。

それでも、炎症を抑えて進行を止めることで歯の寿命を延ばすことができます。いわば「延命のための治療」として大きな意味を持ち、患者様の将来の口腔環境を守るために重要な役割を果たします。

ブルーラジカルに副作用や注意点はありますか?

治療を始める前に、以下の点についてあらかじめ理解しておくことが大切です。

一時的に見られる症状

治療後数日間は、処置部位に軽度の痛みや違和感、あるいは水がしみるような知覚過敏が出ることがあります。多くの場合、市販薬や処方された鎮痛薬で十分に対応可能な程度です。

歯ぐきの白濁

施術中から直後にかけて、薬剤(過酸化水素)の作用で歯肉が一時的に白っぽく見えることがあります。これは化学反応による一過性の現象で、数時間から1日程度で自然に元の色調へ戻ります。

その他の注意点

- この治療は「病気を完全に治す」あるいは「失われた組織を再生する」ことを目的としたものではありません。あくまで進行を抑え、ご自身のケアで維持可能な状態に導くことを目標としています。

- 成果を左右する最大の要因は患者様ご自身のセルフケアです。治療後に定期的なメンテナンスにお越しいただけない場合や、プラークコントロールが不十分な場合には、期待通りの効果が得られず予後が思わしくない結果となる可能性があります。

治療期間はどのくらいかかりますか?

治療に要する期間は、患者様のお口の状態やセルフケアの習熟度によって変わります。

一般的な目安としては、まず準備期間に1〜2か月、その後のメンテナンス期間に約3か月を要し、全体でおおよそ半年程度を一区切りの流れとしてご理解いただくと分かりやすいでしょう。

短期間で完結する治療ではありませんが、この半年間の取り組みが、その後10年・20年と長期にわたり健康な口腔環境を維持するための基盤となります。

治療後のメンテナンスは続けなければなりませんか?

はい。私たちは、患者様の生涯にわたる健康を支える存在として継続的にサポートしたいと考えています。

治療によって得られた良好な状態は、そのまま放置してしまうと再び崩れてしまう可能性があります。歯周病は再発のリスクを常に抱えている病気だからです。

しかし、毎日のセルフケアと、歯科医師・歯科衛生士による定期的なチェックや専門的なクリーニングを組み合わせることで、そのリスクを大きく減らすことができます。

治療後のメンテナンスは義務ではなく、手に入れた健康をできるだけ負担なく、効果的に守るための賢い選択肢といえるでしょう。

理事長からのメッセージ

10年先も笑顔で過ごしていただくために

私が歯科医師として診療にあたる中で最もつらい瞬間のひとつは、本来ならまだ使えるはずの歯を、重度の歯周病のために抜歯せざるを得ないと患者様にお伝えしなければならない時です。

その際に見える患者様の悲しそうなお顔や、悔しさのにじむ表情を見るたびに、「もっと早くお会いできていれば」「他に方法はなかったのか」という無力感に襲われてきました。

歯を失うことは単に食事が不便になるだけではありません。思い切り笑えなくなる、好きなものを口にできなくなる、会話を楽しめなくなる──それはその方の人生の豊かさや自信を少しずつ奪っていくものだと痛感しています。

だからこそ「ブルーラジカル」という治療法に出会った時、私はこれが「外科手術には抵抗がある、でも歯を守りたい」と願う患者様にとって大きな希望になると強く感じました。

「切開せずに行える」「痛みに配慮できる」そして「自分の歯をまだ守れるかもしれない」という可能性を秘めているからです。

もちろん、この治療が簡単な道のりであるとは言えません。成功のためには、患者様ご自身の「本気で取り組む」という意思と日々のセルフケアが欠かせません。

けれども、どうか忘れないでください。あなたは決して一人ではありません。私をはじめ、経験豊富な歯科衛生士やスタッフ全員が、伴走者・コーチ・支援者として全力でサポートいたします。

もし今、歯周病に悩み将来に不安を抱えているなら、その気持ちを一人で抱え込む必要はありません。

まずは「話を聞いてみたい」「相談だけしてみたい」──その気持ちで十分です。小さな一歩から始めてみませんか?

その一歩が、10年後・20年後も自分の歯で過ごし、笑顔でいられる未来へとつながる大切な扉になるはずです。

歯周病の真のリスクをご存じですか?

歯だけで終わらない、全身に広がるリスク

多くの方は「歯周病=口の中だけの問題」と考えがちです。

しかしそれは歯周病の一側面にすぎません。実際には全身の健康へも影響を及ぼす可能性を秘めた、危険性の高い慢性的な感染症なのです。

歯周病が骨を溶かすメカニズム

歯周病の本質は、細菌による「感染症」です。

口腔内には数百種類もの細菌が存在し、それらが歯の表面に付着し合ってネバネバした塊を作ります。これがいわゆる「プラーク(歯垢)」です。

プラークは単なる汚れではなく、細菌が自らを守るためにつくり出した多糖体の膜に覆われています。この構造は「バイオフィルム」と呼ばれ、外部からの刺激や薬剤に強い抵抗性を示します。

うがい薬や経口抗菌薬だけでは内部まで十分に作用せず、その中で歯周病菌は毒素を放出し続け、歯を支える骨や全身の健康にじわじわと悪影響を与えていきます。

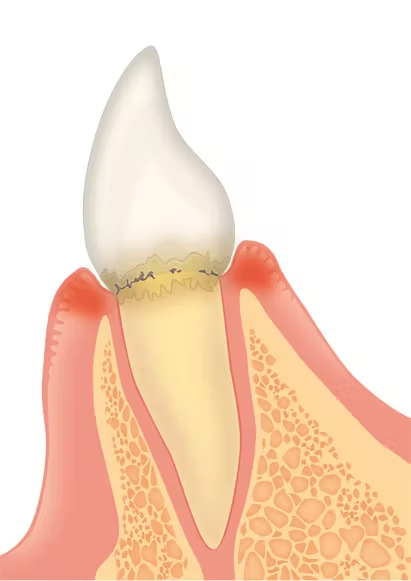

ステージ1:歯肉炎

歯周病菌が放出する毒素によって、最初に炎症を起こすのは歯ぐきです。

この段階が「歯肉炎」と呼ばれる初期症状で、歯磨き時の出血や歯肉の腫れ・赤みといったサインが現れます。ただし、この時点では強い痛みはほとんどありません。

重要なのは、この歯肉炎が適切なケアを行えば健康な状態へ回復できる可逆的な段階であるという点です。早期のサインを見逃さないことが将来の口腔状態を大きく左右します。

ステージ2:歯周炎

もし歯肉炎を放置すると、炎症はさらに深部に広がり、歯と歯肉の付着部分が壊され始めます。その結果、「歯周ポケット」と呼ばれるすき間が形成されます。この環境は酸素を嫌う性質を持つ、より病原性の強い歯周病菌にとって好ましい住処となります。

さらにポケット内では、プラークが唾液中のミネラルと結合して硬化し、「歯石」と呼ばれる固い沈着物になります。歯石の表面は粗造で、細菌が付着・繁殖しやすくなるため、炎症が悪化する原因となります。こうして症状は次の段階へと進行していきます。

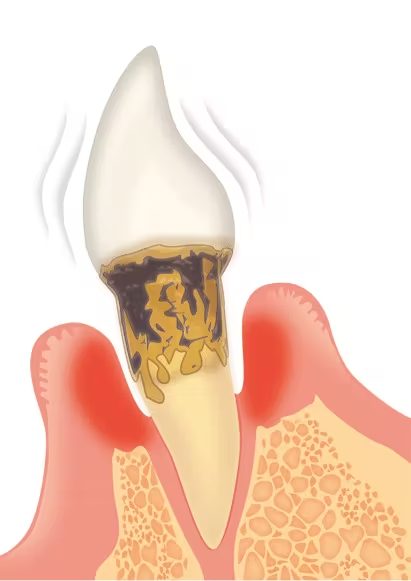

ステージ3:骨の融解

歯周炎が進むと最も深刻な事態が起こります。細菌の毒素や、それに対抗しようとする免疫反応の影響によって、歯を支える「歯槽骨」が少しずつ溶けていくのです。

まるで建物の基礎がシロアリに侵食されているように、見た目はまだしっかりしていても内部では破壊が進んでいます。歯周病による骨の吸収も同じであり、しかも進行の過程で痛みをほとんど感じないのが特徴です。

最終ステージ:抜歯

なくしてわかる歯の大切さ

骨の喪失がさらに進むと歯は支えを失い、揺れが大きくなります。食事の際に噛みにくさや痛みが生じ、やがて自然に脱落したり、保存が難しいと判断されて抜歯が必要になるケースもあります。

1本の歯を失うことは口全体のバランスに影響し、噛み合わせの崩れから隣接する歯に負担がかかり、次々と歯を失う連鎖につながる可能性があります。

歯周病菌は血流を通じて全身へ広がる「見えない侵入者」

歯周病の恐ろしさは、単に歯を失うことにとどまりません。

炎症によって常に出血が生じている歯周ポケットは、例えるなら「体に無数に存在する小さな傷口」です。そこから歯周病菌そのものや、菌が産生する強い毒性を持つLPS(リポ多糖)が容易に血管内へ入り込み、血流に乗って全身を巡ってしまいます。

これらは「見えない侵入者」として体の各所に炎症の火種を広げ、心疾患や糖尿病などさまざまな全身疾患の発症・悪化に関与することが、多くの研究によって明らかになってきています。

糖尿病との深い関わり

歯周病は糖尿病の「第6の合併症」として知られています。

歯周病による炎症は、血糖を下げるホルモン「インスリン」の働きを妨げ(インスリン抵抗性)、血糖コントロールを悪化させます。

一方で高血糖状態は免疫機能を低下させるため、歯周病菌が増殖しやすくなり症状を急速に進行させます。互いに悪影響を及ぼし合う関係が、両疾患の悪循環を生み出します。

心筋梗塞・脳梗塞 ― 血管を狙う危険な因子

血管に侵入した歯周病菌やLPSは血管壁に炎症を起こし、動脈硬化の原因となる「アテローム性プラーク」を作り出します。

このプラークが破れて血栓となり、心臓の血管を塞げば心筋梗塞、脳の血管を塞げば脳梗塞が発症します。

歯周病を持つ方はそうでない方に比べ、これらの疾患を発症するリスクがおよそ2〜3倍に上昇すると報告されています。

誤嚥性肺炎 ― 高齢者に多い深刻なリスク

高齢の方や寝たきりの方にとって、誤嚥性肺炎は命に直結する危険な病気です。

食べ物や唾液が気管へ入り込む際に、口の中に潜む歯周病菌が肺まで流れ込み、重度の肺炎を引き起こすことがあります。

お口の清掃やケアは単なる習慣ではなく、全身の健康を守るための医療的な予防行為といえます。

アルツハイマー型認知症との関連性

研究では、アルツハイマー型認知症で亡くなられた方の脳から、歯周病菌の一種「Pg菌」やその毒素が検出されています。

歯周病菌が脳に炎症をもたらし、認知症の原因とされる「アミロイドβ」の蓄積を助長している可能性が示唆されており、世界的に研究が進められています。

妊娠と出産への影響

妊婦が歯周病にかかっていると、血中の炎症性物質が増加し子宮収縮を促すため、早産や低体重児出産のリスクが通常より高まることが分かっています。

報告によれば、そのリスクは7倍にも達し、喫煙やアルコール摂取、高齢出産といった因子を上回るとされています。

歯周病治療はお口の健康にとどまらず、ご自身と生まれてくるお子様の未来を守るための重要な取り組みなのです。

従来の治療法が抱えていた問題点

なぜ歯周病治療が思うように成果を上げられなかったのか

歯周病の本当のリスクをご理解いただいたうえで、次に従来の治療法について触れていきます。

これらの治療法は非常に大切であり、現在の歯周病治療の基盤となってきました。

しかし、その一方でいくつかの克服しにくい課題があったのも事実です。

治療の出発点:「歯周基本治療(SRP)」とその限界

すべての歯周病治療は、まずこの基本治療から始まります。歯科衛生士が「スケーラー」と呼ばれる器具を使い、歯の表面や歯周ポケットの浅い部分に付着したプラークや歯石を丁寧に取り除く方法です(スケーリング・ルートプレーニング)。

これは歯周病治療において欠かすことのできない、最も基本かつ重要な処置です。

ただし、歯周ポケットが5mm以上の深さになると、この治療だけでは十分な成果を得るのが難しくなります。歯の根は想像以上に複雑な形態をしており、カーブや凹凸、根の分岐などさまざまです。

そのため、深部にこびりついた歯石やバイオフィルムを、術者の感覚だけに頼って完全に取り除くのは、どれほど熟練した歯科衛生士でも容易ではありません。

わずかに取り残した感染源があれば、そこから再び病状が進行してしまう可能性があります。

進行した場合の選択肢:「歯周外科治療(フラップ手術)」

基本治療で改善が不十分な場合、次に行われるのが歯周外科治療です。

麻酔をかけて歯ぐきを切開し、骨からめくり上げることで歯の根を直接確認しながら、付着した歯石やプラークを徹底的に取り除く手術です。

感染源を目で確認しながら除去できるため、非常に効果的で長年行われてきた信頼性の高い治療法です。

しかし、患者様にとっては心理的・身体的な負担もあり、大きなハードルとなっていました。

身体的・精神的な負担

「歯ぐきを切開する」「骨を削る場合がある」「縫合が必要になる」といった外科的処置に対して、恐怖心や抵抗感を抱くのは自然なことです。術後には痛み・腫れ・出血が生じることもあり、食事や口腔清掃に気を配る必要が出てきます。

治癒に要する期間と生活面への影響

抜糸や消毒のために複数回の通院が必要となり、歯ぐきが完全に治るまでには一定の時間がかかります。その間は、日常生活に少なからず制限や不便を感じることもあります。

術後にみられる変化

回復の過程で歯肉が下がり歯が長く見えるようになったり(歯肉退縮)、冷たい飲食物でしみやすくなる知覚過敏が生じたりすることがあります。

こうした「壁」があるために、「治療が必要だと分かっていても怖くて踏み出せない」という葛藤を抱える患者様を、私たちはこれまで数多く見てきました。